Многие явления в окружающем мире вызывают вопросы, заставляют задуматься, найти решение и попытаться привести в соответствие с ним озадачившее явление, другими словами исправить ситуацию. Но есть и такие явления, исправить которые не в наших силах. И как бы они ни возмущали нас, как бы ни взывали к нашему участию, мы вынуждены признать, что в основание таких явлений положена какая-то тайна. И как бы ни пытался проникнуть в неё любознательный и предприимчивый человеческий ум, эта тайна навсегда останется для него тайной.

Вокруг именно такого рода тайны построен сюжет романа Булгакова «Собачье сердце». В литературной критике утвердилось довольно узкое понимание идейной сути этого творения Михаила Афанасьевича. Традиционно действие романа и протипы его героев соотносят с современными его написанию революционными событиями, эпохой пробуждения социального сознания у пролетариата. Под образом профессора Преображенского подразумевается Ленин, преобразивший страну. Шариков являет собой аллегорический образ пролетария.

Такое соответствие действительно имеет место, оно лежит на поверхности и его нельзя отрицать. Другое дело, что этим поверхностным соответствием не только не исчерпывается замысел романа, но, наоборот, под ним скрывается его подлинная суть. В самом деле, трудно поверить, что Булгаков писал свой роман только на «злобу дня». Хотя с другой стороны, революционные события его времени сами были всего лишь кульминацией той социальной напряженности, которая в течение веков раздирала человеческое общество. Всё это было и остается вечной темой.

Как это ни удивительно, но неутомимый в разыскании истины человеческий ум, несмотря на все попытки проникнуть в тайну сущности и происхождения того деконструирующего элемента, которое называют началом зла в мире, не преуспел в этом. Он нашел ответы на самые сложные вопросы об устройстве Вселенной, воплотил в реальность самые смелые замыслы, а самый главный вопрос, который испокон веков волновал человека, был и остается открытым.

Почему все люди не могут жить между собой в мире? «А между тем так это просто: в один бы день, в один бы час — все бы сразу устроилось! Главное — люби других как себя, вот что главное, и это все, больше ровно ничего не надо: тотчас найдешь как устроиться» – считает герой романа Достоевского «Сон смешного человека». Однако в романе именно этот рассудительный герой стал тем началом зла в райском мире, которое превратило его в мир вражды и противостояния. Как видно, самым сложным оказывается воплотить в жизни то, что кажется проще всего сделать. Но почему?

Проблема сущности и происхождения зла стала предметом размышлений самых выдающихся мыслителей в истории. Блаженный Августин, Фома Аквинский, Лейбниц и многие другие мыслители силились представить разумное объяснение явно превышающему возможности человеческого разума факту существования зла в мире, созданном и управляемом всемогущим и благим Богом. Наиболее убедительное среди таких объяснений предполагало, что частное, индивидуальное зло и страдание уже не выглядит таковым с точки зрения Бога, который видит мир в целом, поскольку неведомым нам образом оно содействует всё большему осуществлению добра, поэтому и допускается Богом.

И неудивительно, что среди членов человеческого общества всегда будут находиться такие, которые ни во что не ставят всеобщее благополучие перед своим собственным. Но в целом мир не пострадает от того зла, которое они готовы ему нанести, поскольку с другой стороны всегда будут находиться люди, которые, наоборот, готовы ни во что поставить свое благополучие ради всеобщего блага.

Герой «Записок из подполья» признается: «Если бы мне предложили выбирать, всему миру провалиться, или мне чай пить, я бы ответил, что лучше всему миру провалиться, а мне чтобы чай пить». Конечно, не во власти столь мелочной особы распоряжаться судьбой целого мира, тем не менее свой вклад в её решение она в состоянии внести.

Не в пример этим мелочным амбициям титул светлейшего князя предполагает не только и не столько высокий материальный достаток, сколько высокий уровень духовного развития, следование требованием долга и чести, первостепенный интерес к судьбе Отечества и общественной жизни. Иначе князь уже не князь.

Сегодня с закатом этой культуры уже трудно поверить в те страницы истории, которые повествуют о восстании декабристов. Отстаивая интересы низших классов, эти представители высшего сословия отдали жизнь за высокие идеалы, в которые верили. Они шли на казнь с гордо поднятой головой. Они не только не рассчитывали на удовлетворение своекорыстных интересов, но, наоборот, рисковали потерять всё, даже собственную жизнь ради надежды улучшить чужие.

Но что при всём этом могло бы значить равенство? Чтобы ответить на этот вопрос важно обратить внимание, что первые социальные революции и первая научная революция в Европе произошли почти одновременно. И то и другое событие было движимо стремлением к равенству. Новое естествознание было одержимо идеей, что законы природы могут быть выражены на языке математики, то есть представлены в виде уравнений, где правая часть равна левой. Установленный естествоиспытателями закон природы как бы вытеснял собой всё незаконное из исследуемого мира, как бы предписывал миру как нужно себя вести в данных условиях. И несмотря на то, что творцы науки ставили свои опыты применительно к очень ограниченной части реальности, создаваемой в лабораторных условиях, они не сомневались, что и весь остальной мир должен быть таким же как там.

Под действием таких настроений возникает новое понимание природы. Это представление об искусственной природе, которая должна занять место естественной. Это природа, приведённая искусственным путём (силой, деятельностью, техникой) к нужному для человека состоянию. Именно с XVII века начинается эпоха увлечения всем искусственным. Естественная природа ассоциировалась с аффектами, иррациональными порывами, свойственными «повреждённой» человеческой природе, хаотическими влечениями. В отличие от этого искусственные, механические устройства, артефакты ассоциировались с систематически-разумным устроением жизни, полным контролем над собой и окружающим миром. Образ механизма начинает приобретать в культуре черты сакральности; напротив, непосредственно данный, естественный порядок вещей, природа, полная таинственных скрытых качеств, десакрализуется и обесценивается.

Обновить, улучшить природу – замысел не только не плохой, но даже похвальный. Вот только насколько он действительно осуществим? Будущее науки показало, что уравнение, положенное в основу преобразования природы, невозможно. В реальности, которую оно описывает рано или поздно обнаруживается нечто новое, неожиданное, непредусмотренное уравнением. Тогда происходит пересмотр исходной закономерности, для описания реальности вводится новое усовершенствованное отношение. Но сразу ясно, что и оно не подлинное, так как и оно описывает только то, что лежит на поверхности, что видно ученому только на первый взгляд, тогда как в глубине этот мир никогда не удастся подвести под универсальный и всеобщий закон. Где-нибудь закон всё равно нарушается. И может быть в этом нарушении закона и состоит самый важный универсальный закон.

Кажется, что всего лишь несколько веков назад люди понимали эту забытую истину. Они понимали, что несовершенный мир имеет право на тайну. Выворачивать всю его иррациональную глубину на поверхность и делать её видимой не то же самое, что просветить до дна всю её тьму. Осознание этого сохраняется в таинстве исповеди, где немощь и несовершенство человеческой природы для своего врачевания требует покрова тайны. Но у каждого своя мера той глубины, которая нуждается в просвещении. Поэтому и сама эта глубина, и та тайна, которой она требует, не допускали установления равенства. Искателям равенства оставалось одно: вывернуть всё тайное на поверхность.

Опыт такого рода был осуществлен во время Французской революции.

Во времена французской революции имела место настоящая озабоченность освещением, — указывает полковник Эрло. Как мы видели, публика испытывала сильнейшую потребность в других источниках света, нежели солнце, в светилах, которые, подобно светилам города, были бы делом рук не природы или Творца, но человека, просвещающего других. Подспудная революция 1789 г. заключалась в изобретении публичного взгляда, претендующего на стихийную науку, на своего рода знание в чистом виде: каждый стал добровольным следователем на манер санкюлотов или, еще точнее, Горгоной-убийцей по отношению к другим. Террор породил первые проявления подобной страсти: повешение на фонарях, демонстрация голов убитых на остриях штыков, оккупация дворцов и отелей, обязательное указание имен жителей на дверях домов, уничтожение Бастилии и осквернение церквей, молелен и монастырей, эксгумация мертвых… Ничего святого больше нет, так как ничто не должно быть неприкосновенным: это охота на тьму, это трагедия, вызванная дошедшим до предела желанием света…

Желание света и протест против тьмы, стремление раз и навсегда покончить с иррациональной глубиной, где кроются все неразумные порывы – это смелые и похвальные стремления. Вот если бы привести их в исполнение было так же просто, как решиться на них. Если бы можно было изгнать из природы всё иррациональное и не поддающееся разумному контролю, как об этом грезили первые естествоиспытатели, то библейское проклятие природы за первородный грех оказалось бы отмененным усилиями самого человека. И вместо добывания средств пропитания «в поте лица своего», человек наконец-то смог бы заняться более важными делами. Что же в этом плохого?

Но несмотря на благонамеренность этого желания, оно оказывается неосуществимо. Так устроен мир. Это его тайна. И понимание этого намного важнее понимания всех известных физических законов. Аналогично и в отношении человеческой души. Все были бы счастливы, если бы однажды стало возможно вывести всё иррациональное из глубины, где оно скрыто, и просветить его светом разума. Но кто сказал, что во власти человека распоряжаться всеми теми безднами и высотами человеческой души, о подлинной высоте и глубине которых он, может быть, даже не имеет понятия.

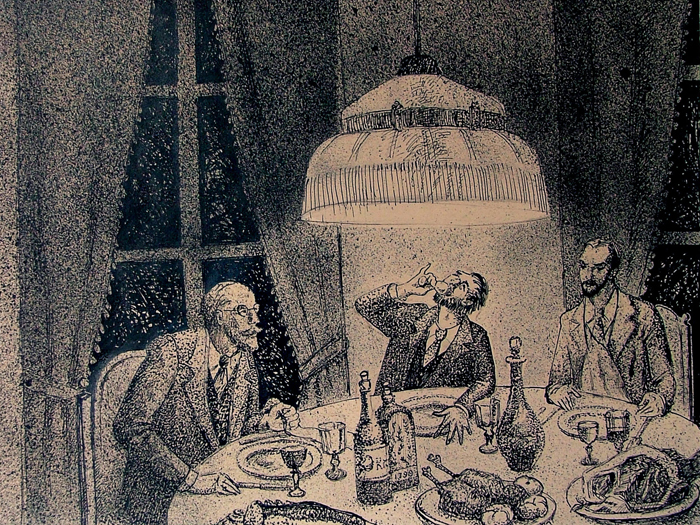

Герой Булгакова профессор Преображенский, допуская Полиграфа Полиграфовича с собой за один стол, наверняка верил, что такое видимое равенство между ними может стать началом внутреннего сходства. Но оказалось наоборот. Выставляя на вид все несовершенства натуры Шарикова, он только усугубил контраст, бывший между ними. В итоге из всех нравоучений профессора Преображенского Шариков вынес только то заключение, что ему здесь не место. «А я вас и не просил…» – добавил он вместо благодарности. И нельзя отрицать, что в этом его ответе есть своя правды.

Русской культуре категория правды ближе, чем категория истины. Русский язык – единственный язык, в котором наряду со стандартным понятием истины, обозначающим совершенный и чаще всего недостижимый идеал, есть еще непереводимое на другие языки понятие правды. Если истина указывает на то, что должно быть в идеале, то правда говорит о том, что есть, о реальных условиях, о той правде жизни, которая очень часто оказывается горькой правдой. И в стремлении к истине важно не перешагнуть через эту правду, а увидеть её и постараться понять. Вот почему русской душе всегда было так свойственно милосердие.